Questo articolo è l’estratto della conferenza da me tenuta il 29/07/2022 presso Il Museo dei Sanatori di Sondalo, al cui sito vi rimando: https://museodeisanatori.com/

Del paragone uomo-casa sono piene la religione, la letteratura ed il senso comune. Non si dice forse che il corpo è il tempio dell’anima, che l’amore alberga nel cuore degli uomini, che – secondo la psicanalisi – non saremmo padroni nemmeno in casa nostra? Un parallelismo intuitivo, ancestrale, e per questo sicuramente corretto nella sua essenza. Siamo spazialmente definiti e collocati, abbiamo un dentro e un fuori, una destra e una sinistra e persino un alto ed un basso. Siamo orientati, direzionali, paragonabili in tutto e per tutto ad un solido dentro a uno spazio. E tutto ciò che dentro noi c’è o accade, siamo abituati a farlo abitare in una località ancora più specifica del nostro interno: gli organi interni possiedono una loro geografia, ma anche le emozioni – l’affetto è associato al cuore, l’invidia alla bile, il desiderio sessuale agli organi preposti alla riproduzione, e via dicendo. Ci si srotola così dinanzi agli occhi una sorta di vera e propria mappa umana, e capiamo che se siamo una casa, non stiamo certo parlando di un monolocale. Molti sono gli ambienti e le stanze che celiamo; e non sempre sono allo stesso posto e non sempre sono dello stesso numero: un po’ come nel magico Castello di Hogwarts di Harry Potter. Così come ogni nostra piccola stanza interna deve abitar-ci insieme al resto di noi, influenzarlo ed esserne influenzata, parimenti noi medesimi come uomini dobbiamo abitare il resto dei luoghi: quelli dove viviamo, quelli che visitiamo, quelli dove semplicemente, e distrattamente, passiamo. I luoghi sono a volte provvisti di confini, ma mai questi confini sono invalicabili. Il luogo-uomo, il cui confine può essere individuato nella pelle, come giustamente detto da Nancy, è particolarmente aperto. La pelle medesima, come tessuto, traspira e segna un continuo scambio di sostanze tra il nostro interno e l’esterno. E così i nostri sensi, che si comportano in tutto e per tutto come meravigliosi canali di scambio di informazioni.

E’ pensabile, alla luce di tutto ciò, che un luogo qualsiasi dove siamo transitati – una casa, una scuola, un ospedale, una strada – in un certo qual senso non ci appartengano? Non abbiano qualcosa di noi – e noi, noi qualcosa di loro? Con tutti questi confini permeabili, quanto e cosa riesce a passare? La prima risposta è molto. La seconda, è un po’ più complessa. L’idea di fondo è che un luogo non sia semplicemente un luogo – e cioè uno spazio, delimitato o no, connotato da determinate caratteristiche fisiche chimiche organolettiche ecc. Il luogo è anche e soprattutto emotivamente connotato. E non solo da me che magari oggi vi sto passando: da tutta l’umanità che mai vi abbia messo piede. Lo dice, del resto, la parola stessa emozione: la sua etimologia latina viene da e-movere, spostare fuori. Ma fuori dove? Nel luogo, che come una spugna la accoglie.

Vorrei richiamare in breve quanto espone il filosofo Martin Heidegger nel suo saggio Costruire abitare pensare: l’uomo abita un luogo non solo nella misura in cui vi ha il suo alloggio – per questo caso, il filosofo usa l’espressione abitare in – ma anche nella misura in cui, semplicemente, vive il luogo; vi lavora, vi trascorre del tempo, vi transita ecc. E l’abitare è un concetto strettamente collegato al costruire. La parola alto-tedesca per costruire (bauen) è buan e significa già essa stessa abitare. È una etimologia andata perduta, ma che racchiude in sé il segreto del fin dove il concetto di abitare si spinga, quanto pervada, appunto, la costruzione medesima. La radice è poi la medesima del verbo essere, e questo cosa ci dice? Che l’uomo è, esiste, ma siccome non esiste in un luogo e un tempo teorici e puramente metafisici immediatamente il bin (io sono) si trasforma nel baue: io abito. Qui, sulla terra, nel mondo, nei vari luoghi che abbiamo annoverato e in mille altri che non abbiamo nominato.

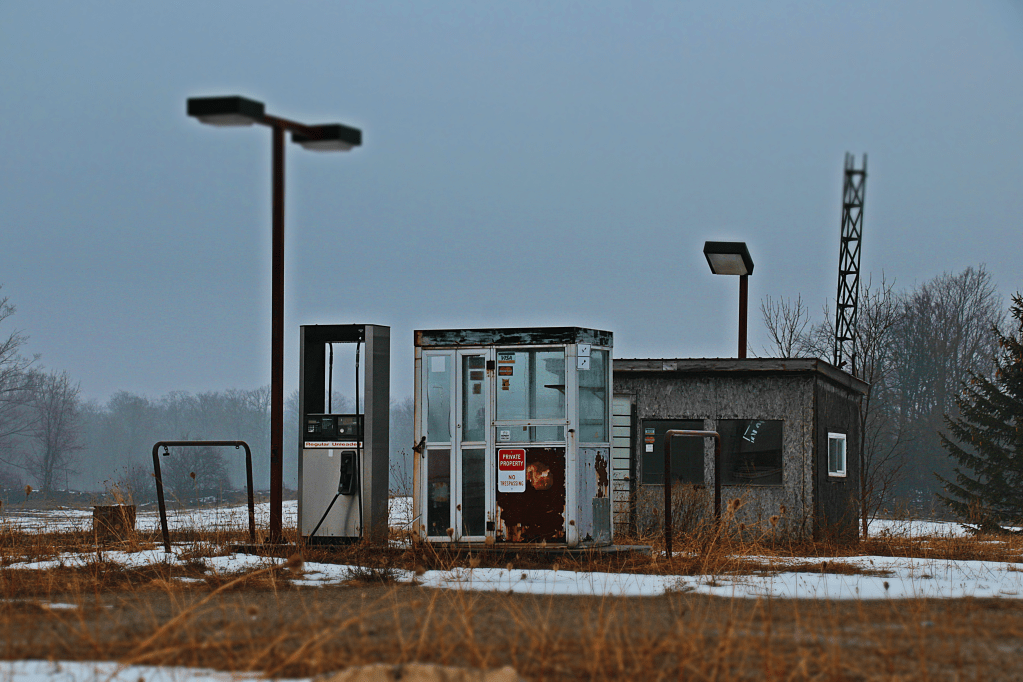

Dunque l’essere è sempre un esser-CI , da qualche parte. Già questa riflessione dovrebbe bastare a farci comprendere che un luogo non può mai essere slegato da noi, dall’umanità. Bauen allo stesso tempo significa anche custodire, proteggere, avere cura. È chiaro che un tempo se ne sapeva più che ora sull’argomento: se essere significa abitare e abitare significa aver cura, qualcosa l’abbiamo sbagliato sicuramente se siamo circondati da luoghi abbandonati, in disuso, dimenticati, non recuperati. Il problema è dunque la perdita del senso dell’abitare; che porta inevitabilmente l’uomo a sentirsi perduto, sradicato, mancante di qualcosa cui non sa dare nome.

E la soluzione? La soluzione sta nell’evitare quanto più possibile che si vada verso quella che Calvino chiama la città continua; dove esistono spazi ma non esistono luoghi. E sono i luoghi che noi abitiamo, non gli spazi. Sono i luoghi ai quali siamo legati da invisibili fili di memorie individuali e collettive, nonché dalla nostra stessa modalità di esistere sulla terra, che come abbiamo detto non può essere avulsa da un dove. Tutto questo ci porta a parlare di abbandono e di recupero. Se abitare è la nostra modalità di esistere, quando abbandoniamo un luogo a sé medesimo abbandoniamo in realtà anche qualcosa di noi. Cosa? Innanzitutto, la storia collettiva – della quale tutti partecipiamo in quanto appartenenti al genere umano – che vi ha avuto parte. Se abbandoniamo un Sanatorio, senza entrare nello specifico, perché ha esaurito la propria funzione – quante volte sento questa frase – abbandoniamo un’intera parte del Novecento, una bella fetta di storia della medicina, di studi di tisiologia, di campagne – politiche e sanitarie. Poi, entrando più nello specifico, qualcuno abbandona anche un parente: una nonna, un bisnonno, un fratello che hanno soggiornato in un sanatorio oppure, addirittura, proprio in questo sanatorio qui. Che problemi – obietterebbe qualcuno: abbandonare in luogo non significa mica dimenticare. Invece, signori miei, è proprio questo che significa. Perché ciò che il luogo abitato ha visto e sentito, le storie – piccole e grandi – di cui è stato teatro, vanno perdute a meno che noi non perpetuiamo quell’attività di aver-cura-di che, come abbiamo visto, era etimologicamente intrinseca nel termine abitare.

Perché si va a visitare un campo di concentramento? Se davvero abbandonare non significasse dimenticare, non avremmo certo bisogno di entrare ad Auschwitz per renderci bene conto di quanto accadde. Se davvero il luogo fosse solo un luogo, allora guardare le fotografie di quella scritta – arbeit macht frei – sarebbe identico al sostarci sotto con gli occhi per aria a fissarla dal vivo. Invece, sappiamo bene che non è così. Che quando in quel luogo entriamo, iniziamo a sentire di più. Come se ciò che resta, le pareti le baracche i muri le reti di filo spinato – trasmettessero su una frequenza che possiamo ricevere tutti, forte e chiara. Una frequenza emotiva. Ricordate? E-movere. E quelle emozioni che ci arrivano addosso, così forti che qualcuno si commuove, piange, persino sente la necessità di abbandonare la visita ed uscire – da dove arrivano? Sono lì dentro, perché lì dentro ce le hanno messe coloro che le hanno provate. Perché abitando loro malgrado questi luoghi li hanno impregnati del loro dolore, della loro umiliazione, della loro sofferenza. E’ ancora tutta lì. E cosa accade a noi, a noi ricevitori di questi luoghi che fungono quasi da cassa di risonanza? Noi accediamo nel contempo a luoghi interiori nostri, parti di noi, della cui chiave non disponevamo prima di trovarci lì. Perché altrimenti piangere lì, e non sul sussidiario a casa davanti ad una fotografia. Perché altrimenti commuoversi dinanzi ad una lapide, e non solo con tra le mani la fotografia di un fratello. Perché, facendo un esempio ahimè non bello ma assai attuale – esisterebbe altrimenti il cosiddetto turismo dell’orrore; i cui seguaci – per così dire – si recano sui luoghi dei più efferati delitti alla ribalta della cronaca? Perché vedere il luogo di un omicidio in tv non è evidentemente la stessa cosa che trovarvisi di persona.

Durante un mio recente viaggio in Salento sono capitata nel bellissimo paese di Patù, dove mi ha sorpresa una bella iniziativa: dislocati nelle varie viuzze del centro storico, appesi ai muri delle vecchie case, ci sono i pannelli di una mostra fotografica permanente: ritratti delle persone che abitano quelle medesime case. Colti così; mentre magari sostano con una sedia fuori di casa per prendere un po’ il fresco. La filosofia della mostra è illustrata in un pannello con queste parole: abitare vuol dire infatti creare una habitudo, cioè una abitudine al luogo che è attenzione alla sua specificità, un modo di comportamento ed uno stile di vita che come un abito ci caratterizzano e che sono la nostra comprensione del mondo abitato. Un abitare che si consolida attraverso il contributo di esperienze di generazioni di abitatori che costituiscono così un deposito, un tesoro di conoscenze, di abitudini da tramandare; una tradizione appunto. La citazione, che valeva la pena leggere nella sua interezza, è tratta da un bel libro di Franco La Cecla, Mente locale. Cosa ci dice? Esattamente ciò che andavamo dicendo prima: che uomo e luogo sono intimamente legati e che perdere questo legame significa perder-si.

Arriviamo allora a parlare di recupero. Quando ci si auspica che un luogo abbandonato o chiuso venga restaurato, recuperato e reso in qualche modo fruibile ad un pubblico si sta, solitamente, pensando al suo valore storico o artistico o architettonico. Salvare la bellezza, se così possiamo dire, è una missione nobile e sentita. Io vorrei molto semplicemente aggiungere un movente, a parer mio importante, a questa voglia – a questo desiderio, o forse necessità – di recupero. Per potermi spiegare devo introdurre, brevemente, il concetto di non-luogo così come pensato da Marc Augé: un non-luogo sarebbe uno spazio privo di espressioni di identità, relazioni e storia; dove l’uomo transita rispettando le norme della buona creanza nella sua interazione con gli altri passeggeri così come si fa su un treno in corsa (ed il mezzo di trasporto stesso è stato considerato un non-luogo). In buona sostanza, un non-luogo sarebbe uno spazio frequentato da individui con le loro diversità e specificità che però devono quanto più possibile essere azzerate sul piano piatto dell’essere semplicemente fruitori, in un dato momento, di quel tale spazio.

Molti filosofi e antropologi – per non dire tutti! – concordano nell’affermare che vi sia una sorta di malattia sociale odierna, una fame di comunità insoddisfatta e destinata anche in futuro a quella insoddisfazione. Chiedo a tutti: chiudiamo un attimo gli occhi e torniamo alla nostra infanzia. Facciamo davvero questo esperimento. Lo vedete il quartiere dove siete nati e cresciuti? O forse la campagna. I pomeriggi assolati a giocare al pallone con i figli dei vicini? O le partite in cortile? O magari, ancora, le corse per i campi ed il rientrare solo quando mamma gridava dalla finestra (preferibilmente in dialetto) che c’era pronta la cena? E le sere fuori sul portico, o in strada, o in terrazza, o attorno al camino? Quando qualcuno raccontava le storie? Bene, riapriamo gli occhi. Qualche ricordo credo sia affiorato per tutti, magari ha anche commosso. Dunque: quanto ci dicono gli esperti della società moderna è che tutto questo o si sta perdendo o è già perduto. Davanti a queste conclusioni io muovo due passi.

Il primo è: non credo sia vero. Credo che gli spazi siano già, tutti e comunque, dei luoghi. Sono semplicemente cambiati; è vero. Ma gli uomini sono sempre uomini – e le occasioni di vero incontro e scambio con l’alterità sono nascoste ovunque, persino nel luogo che per antonomasia è additato da tutti i sociologi/antropologi/filosofi suddetti come il peggio del peggio della nostra modernità liquida – per citare Bauman: il centro commerciale. Visto come la nemesi del vero incontro con l’altro – e lo capisco, il centro commerciale rappresenta quel non-luogo ove i fruitori si recano mossi dallo stesso interesse (acquistare) e si appiattiscono dunque sulla loro dimensione di consumatori. Benissimo. L’altro giorno passavo per un piccolo centro commerciale a Lecco e sono stata fermata da una signora che si è complimentata per il mio abito. Ho risposto sorridendo, le ho detto che si trattava di un abito molto vecchio e riadattato; la signora ha confermato d’essersene accorta ad ha iniziato a raccontarmi di aver fatto la sarta tutta la vita. Ha concluso con delle considerazioni molto personali sulla bellezza femminile e sul come esaltarla. Beh, tutto questo – alla faccia dei pessimisti cosmici – è accaduto davanti ad una vetrina del noto marchio di borse Pollini. E vi assicuro che né io né la signora siamo alieni… semplicemente, l’incontro con l’altro può accadere ovunque. Dipende solo dall’apertura di ciascuno nei confronti dell’alterità – non dal luogo in sé, che per carità, può favorire o meno l’incontro ma in verità comunque svolge quella sua bellissima funzione del farci essere, farci esistere, farci abitare. E dunque ci dà comunque una cornice di sfondo su cui muoverci.

Il secondo passo è: se fosse reale questa deriva del senso di comunità, e mettiamo che lo sia in parte, allora diventerebbe ancora più importante recuperare i luoghi del passato dove la comunità è esistita in modo diverso e forte. Pensiamo al Sanatorio, a tutti i suoi abitanti – pazienti, medici, suore, infermiere – in un dato momento; facciamo loro una sorta di fotografia mentale. Erano o non erano una comunità? Certo che sì. Quanti rapporti professionali, umani, quante amicizie, quanti amori, quante antipatie, quanti dolori saranno nati in seno a questa comunità? Moltissimi, quante le storie da raccontare. Ed allora non è che noi, calpestando quelle stesse pietre, toccando quegli stessi muri, immaginando le terrazze ancora invase dai lettini e dai pazienti esposti al sole con le loro coperte – non è che noi un poco le possiamo sentire, tutte queste cose? Il luogo stimola la nostra memoria – se abbiamo memoria di un luogo – o, se non ne abbiamo perché non vi abbiamo mai né vissuto né transitato, stimola la nostra immaginazione. L’immaginazione ci spinge a oltrepassare il confine assolutamente personale del nostro vissuto per cercare di vedere quello di altre persone, in un altro tempo.

E così facendo, il luogo letteralmente ci apre – con amore e delicatezza, quasi come fossimo un frutto da sbucciare – verso l’altro, verso l’incontro, verso il concedere una possibilità a tutto ciò che ci è estraneo. Ci viene fornita l’opportunità di accogliere esperienze non nostre, introiettarle, permettere loro di arricchirci. Tutte le storie che si sono intrecciate dentro al luogo abbandonato ci entrano dentro, e come un filo di Arianna ci possono condurre – e lo fanno – a scoprire nuove stanze dentro di noi. Il dolore, la sofferenza, l’amore che certi luoghi hanno visto – e che ci vengono raccontati anche, dalle memorie di chi c’era, o dai libri, o da conoscenti – attivano dentro noi ricordi di esperienze simili, come un circuito di sinapsi. Ed ecco allora che può aprirsi una porta interiore che avevamo chiuso da tempo, perché – magari – era troppo doloroso aprila; perché ci avevamo nascosto, dentro a un baule – un lutto, una perdita, un amore. Un fantasma. Ed è qui che prendersi cura di un luogo – torniamo al vero senso della parola abitare – si trasforma in prendersi cura di noi comunità e di noi singoli individui, della nostra intimità. Ricordate? Emozione, da e-movere. Tutto ciò che è traspirato dall’uomo al luogo, dal luogo all’uomo ritorna. E questo grandissimo potere emotivo, persino terapeutico, non ha niente da invidiare come movente di recupero al motto salvare la bellezza: salviamo l’arte e la storia, certo, ma salviamo anche noi stessi.

Grazie Federica! Velocissima ed efficace come sempre. Grazie ancora, un abbraccio Luisa

"Mi piace"Piace a 1 persona

Grazie a te e un caro abbraccio

"Mi piace""Mi piace"